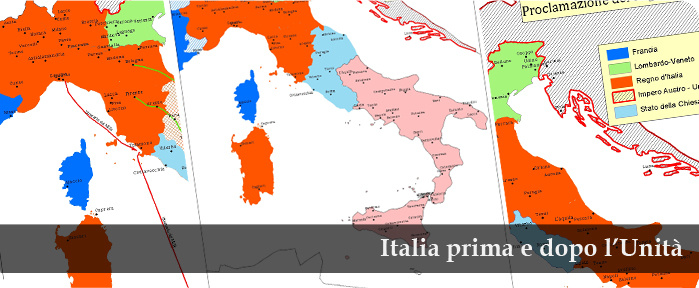

La costruzione dello Stato e i nuovi indirizzi politici » Il costo del Risorgimento

Una stampa sulla sognata unità dell’Italia.

La Lombardia, il Piemonte, il Veneto e la Toscana danno una mano al Sud, ma Roma sbarra la strada.

All’atto dell’unificazione il nuovo Regno d’Italia aveva un debito che si aggirava attorno ai due miliardi e mezzo di lire, coperti attraverso un largo ricorso al prestito sia interno che estero, negoziato soprattutto alla borsa di Parigi tramite la casa Rothschild che già aveva avuto un ruolo preminente nella gestione del debito pubblico del Regno di Sardegna.

La maggior parte di quei soldi erano serviti a finanziare il processo di unificazione, in particolare le ingenti spese per le guerre, ed erano imputabili al bilancio del Piemonte sabaudo. Il debito complessivo con cui il nuovo Stato iniziava la sua vita sommava i debiti di tutti gli Stati preunitari annessi al territorio.

Non avrebbe potuto essere altrimenti per la verità. Per prima cosa infatti lo Stato italiano era sorto in continuità con il Regno di Sardegna e di conseguenza ne aveva ereditato il debito, che nel 1861 pesava per più della metà sul debito pubblico complessivo dell’Italia unita.

In linea generale il nuovo egno riconobbe gli obblighi finanziari pregressi: la politica che tendeva a legare al governo i ceti borghesi della penisola imponeva il riconoscimento dei loro interessi, a cominciare da quelli pagati sul debito pubblico preunitario. Bisogna poi tener presente che nella stessa direzione spingevano i rapporti con la finanza internazionale, alla quale l’Italia unita avrebbe fatto un crescente ricorso nel primo decennio post unitario. Le impellenti necessità finanziarie obbligavano insomma il nuovo Stato a scelte che dovevano ispirare fiducia tanto all’interno che nei rapporti con l’estero.

La parte più cospicua dei debiti iscritti a bilancio nel 1861 derivava come si è detto dalle spese sostenute per l’Unità a partire dal 1848 e fino al 1860. Questo era vero naturalmente per il Regno di Sardegna, il cui debito pubblico alla proclamazione del Regno d’Italia ammontava a un miliardo e trecento milioni, mentre prima del 1848 era stato di appena cento milioni.

Ma anche per gli altri Stati le cifre al momento dell’annessione erano fortemente gravate dalle spese deliberate dai governi provvisori per preparare l’Unità. Come ha ricordato a suo tempo Giorgio Candeloro, tutto il debito delle Romagne, metà di quello di Parma, Modena e della Toscana derivavano da prestiti emessi tra il 1859 e il 1860. Allo stesso periodo rimontavano cinquanta dei 658 milioni del debito del Regno delle Due Sicilie.

In totale, quasi due terzi del debito pubblico unificato nel 1861 era servito a finanziare la politica per l’unificazione nazionale, nonché l’ammodernamento e il rafforzamento del Regno di Sardegna.

Nei primi anni del Regno il debito precedentesi sommò alle spese ordinarie, arrivando a cifre considerevolissime: 717 milioni di disavanzo nei primi due anni, 772 nel 1863, 525 previsti nel 1865, 721 solo nel 1866 in conseguenza della guerra.

Boglioni – Quintino Sella – fotografia – Museo Centrale del Risorgimento – Roma

Per tutto il primo decennio post unitario fu questo il terreno dell’impegno maggiore del gruppo dirigente liberale: ordinare le finanze del nuovo Stato. Più precisamente, armi (in vista del compimento dell’Unità nazionale), ordine interno e conti pubblici si saldarono in un nesso che riassumeva le ragioni principali del patriottismo liberale e a guardar bene le basi stesse di sopravvivenza dell’Italia unita.

Parlando alla Camera il 1° dicembre del 1862, il ministro delle Finanze Quintino Sella disse che l’ordine dei conti pubblici, «unitamente alla distruzione del brigantaggio nelle provincie meridionali», costituiva in «quel momento» il problema più urgente da risolvere, «quello infine che oggi deve più di tutto occupare ogni uomo che abbia veramente a cuore la sua patria».

Il nuovo Stato dovette fronteggiare l’enorme disavanzo in una situazione di grandi difficoltà interne. La situazione debitoria fu resa ancor più aspra dalla guerra del 1866 e poi dalla difficile situazione internazionale del 1870 culminata nella spedizione nel Trentino e nell’occupazione di Roma, senza contare che i due avvenimenti ora detti comportarono l’assunzione del debito pubblico del Veneto e dello Stato pontificio.

Le soluzioni adottate furono fondamentalmente di due ordini: attraverso un ulteriore e massiccio ricorso all’indebitamento pubblico, che rese più stretti i rapporti tra lo Stato italiano e i gruppi bancari all’interno e all’estero, e l’aumento della pressione fiscale.

A queste si affiancarono la vendita del patrimonio pubblico (beni demaniali ma soprattutto beni ecclesiastici, un patrimonio immenso quest’ultimo di terre, palazzi e opere d’arte sottratto alla Chiesa, in linea con un processo di liberalizzazione e privatizzazione cominciato nel Settecento, accentuatosi in età rivoluzionaria e napoleonica, e che il Risorgimento portò a compimento); la concessione, già in parte praticata in epoca pre-unitaria, della costruzione e del successivo esercizio della rete ferroviaria a società private, di capitale prevalentemente francese; la concessione a gruppi creditizi privati della privativa dei tabacchi.

Ma furono soprattutto il ricorso ai prestiti e il tentativo di aumentare le entrate ordinarie per mezzo di nuove imposte a dare il segno prevalente alla politica dello Stato italiano per tutto il primo decennio unitario.

Particolarmente rilevante fu in questo senso l’opera svolta alla fine degli anni Sessanta dal ministro delle Finanze Luigi Guglielmo Cambray-Digny, al cui nome è legato il varo della legge che nel 1869 introdusse la tassa sul “macinato”, una tassa particolarmente odiosa perché sottraendo la macina dei cereali alle attività familiari e obbligando al ricorso a mulini controllati dal fisco, costringeva anche i contadini poveri ad un esborso monetario per loro difficilissimo, data la limitata circolazione di moneta contante nei ceti agricoli più poveri.

I due aspetti, quelli del debito pubblico e delle imposte, erano strettamente legati. Da un lato, le esigenze finanziarie dell’Italia unita erano talmente ingenti che era impensabile farvi fronte senza ricorrere allo strumento del prestito; dall’altro, per ridurre il peso dei prestiti nel bilancio complessivo dello Stato bisognava affrontare il problema di natura tributaria del rapporto tra spese ed entrate.

Vignetta in cui Pulcinella prende in giro il Borbone, dato che sta arrivando Garibaldi. L’entusiasmo per l’Unità svanì presto dinanzi ai tanti problemi del Meridione – 1860 ca. – stampa – Archivio di Stato – Napoli

Vignetta in cui Pulcinella prende in giro il Borbone, dato che sta arrivando Garibaldi. L’entusiasmo per l’Unità svanì presto dinanzi ai tanti problemi del Meridione – 1860 ca. – stampa – Archivio di Stato – Napoli

Inoltre, da un lato gli interessi pagati sul prestito avvantaggiarono (insieme alla vendita dei beni demaniali ed ecclesiastici e alla concessione della privativa sulla produzione del tabacco) i ceti dominanti prestatori di denaro allo Stato, cioè proprietari fondiari e banchieri, dall’altro, dopo il primo quinquennio unitario, la pressione fiscale gravò soprattutto sulle condizioni materiali di vita delle classi popolari, in particolare i contadini, comprimendone fortemente i consumi.

Furono dunque le campagne e i ceti agrari a pagare il costo dell’unificazione nazionale? Intorno a questi problemi si è aperta una lunga controversia storiografica che ha messo in questione il ruolo del Risorgimento italiano come premessa ad un moderno sviluppo economico e civile della nazione.

In particolare le critiche si sono concentrate sul ruolo dello Stato, ai cui bisogni politici (esercito, sviluppo dell’apparato burocratico, rete ferroviaria) sarebbero stati sacrificati gli interessi economici della giovane nazione e in maniera specifica quelli dell’agricoltura che dell’economia italiana della seconda metà dell’Ottocento era sicuramente l’aspetto preponderante.

La formulazione più autorevole di questa critica è coeva alle vicende che contesta ed è contenuta nella relazione finale dell’Inchiesta agraria (1877-1884) redatta da Stefano Jacini. Le classi dirigenti italiane, scrisse Jacini, «letterarie e politiche», fecero una «politica grande, ma oltremodo costosa» per realizzare il loro sogno nazionale.

Questa politica comportò ingenti spese per dotarsi di un potente esercito, di una formidabile armata navale, di una rete di ferrovie, «talune anche affatto inutili e costose», oltre che per «mantenere una selva di Università ed Istituti scientifici superiori; provvedere ogni piccola città di una prefettura e di un tribunale di prima istanza, ed ogni villaggio di una pretura». Tutte queste spese furono finanziate con imposte di ogni genere che gravarono in prevalenza sulla «terra» e che agli occhi di Jacini rivestivano il carattere di una vera e propria «spogliazione» a vantaggio dello Stato.

Su un versante molto diverso, questa idea del sacrificio della ricchezza della nazione (o almeno di una sua parte) a vantaggio degli interessi della classe politica unitaria si ritrova nelle critiche formulate alla fine dell’Ottocento da Francesco Saverio Nitti in un libro che, nella sua redazione più ampia, aveva un titolo poco eloquente (Il bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-1897. Prime linee di una inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese pubbliche in Italia, 1900) ma che nell’edizione ridotta per il pubblico individuava la dicotomia fondamentale dell’Italia unita: Nord e Sud.

Si tratta di un libro molto importante, non solo perché diede grande fama al suo autore, all’epoca molto giovane, ma perché divenne uno dei testi capitali della polemica meridionalistica nei confronti del Risorgimento.

Lo scopo di Nitti era un’analisi della politica finanziaria dello Stato unitario. Per Nitti l’Unità aveva significato per il Sud l’inizio di un drenaggio continuo di ricchezza e di capitali a vantaggio del Nord e del suo sviluppo economico.

Gli strumenti principali di questa spoliazione erano stati la vendita dei beni ecclesiastici e demaniali e il debito pubblico, oltre che l’imposizione del corso forzoso, vale a dire la non convertibilità della cartamoneta in oro. Tutte queste imponenti operazioni finanziarie avevano determinato una gigantesca raccolta monetaria nelle province meridionali del Regno.

Da qui l’idea, cara alla polemica meridionalista, di un Mezzogiorno che in relazione alla sua ricchezza aveva pagato per l’Unità assai più di ogni altra parte d’Italia e di uno Stato che aveva restituito molto di meno, comportandosi nei confronti delle nuove province come un proprietario assenteista verso il proprio latifondo.

L’interpretazione nittiana del bilancio dello Stato unitario poggiava su una lettura del passato borbonico dell’Italia meridionale carica di ambiguità. Il Sud borbonico era, agli occhi di Nitti, una terra ricca di monete d’oro e d’argento e povera di imposte.

Per Nitti la monarchia meridionale era stata sì incapace e gretta, ma aveva conservato al Regno la sua riserva monetaria privata, così da poter affermare che al momento dell’Unità, il Mezzogiorno «avea tutti gli elementi per trasformarsi».

Nell’analisi di Nitti c’era poco o nessuno spazio per la dimensione propriamente economica. Il Sud borbonico con una lieve pressione fiscale era stata infatti anche un’economia a basso regime, con pochissime infrastrutture e priva di basi reali di sviluppo.

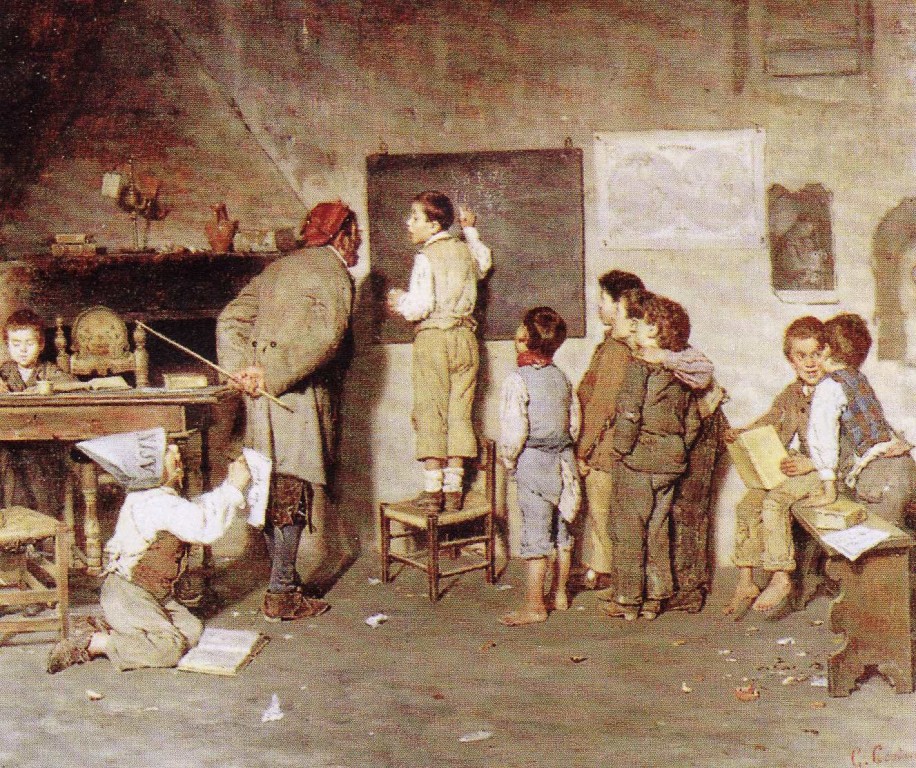

G. Costantini – La scuola del villaggio. L’educazione dei bambini poveri era sostenuta dai liberali e da preti come Ferrante Aporti – 1890 ca. – olio su tela – Centro Didattico Nazionale – Firenze

Come ha notato a suo tempo lo storico Rosario Romeo, al momento dell’unificazione, il Nord possedeva già una parte delle attrezzature nei servizi e delle opere fondamentali all’avvio dell’industrializzazione e queste presenze resero più efficace nelle sue regioni l’azione di preparazione intrapresa dalla classe dirigente nazionale.

In altri termini, lo Stato non contribuì ad accentuare differenze che nel 1860 erano già molto marcate, mentre il Nord da parte sua era in condizioni tali da approfittare meglio dell’opera di modernizzazione intrapresa dalla classe politica dell’Italia unita.

Né va sottovalutato l’impegno concreto dispiegato al Sud dal nuovo Stato sul terreno delle infrastrutture (ferrovie e rete viaria, tra l’altro).

Si può certo sostenere che l’atteggiamento dei ceti dirigenti unitari verso il Mezzogiorno d’Italia nei decenni successivi al 1860 fu tale che l’azione per correggere quel divario non fu efficace, anche per l’esiguità del bilancio statale fortemente gravato dal pagamento degli interessi sul debito pubblico che in parte rifluivano proprio verso le province meridionali.

Tuttavia, ad accentuare le differenze economiche tra Nord e Sud furono, oltre che la ben diversa consistenza delle basi di partenza, soprattutto gli investimenti stranieri che manifestarono una spiccata tendenza a concentrarsi nelle regioni settentrionali, quelle meglio attrezzate per rendere remunerativi i capitali impegnati.