Alle cinque del mattino, dopo una notte dolorosa, moriva, per coma diabetico, il poeta, scrittore, filologo Giacomo Leopardi.

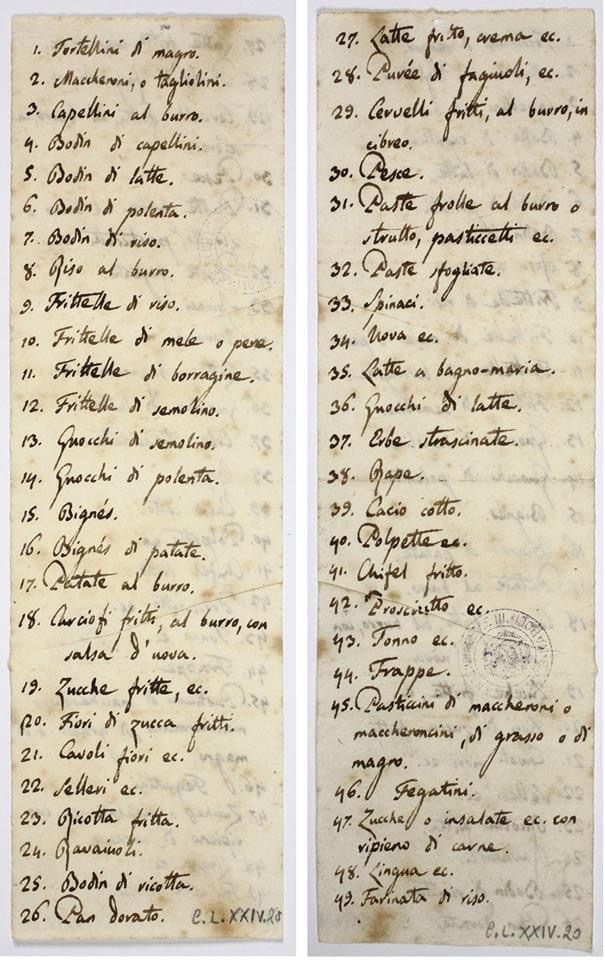

Non tutti sanno che fu anche un raffinato gourmet e ci ha lasciato una lista di quarantanove ricette, vergate su fogli ingialliti, creata negli anni felici che trascorse a Napoli dall’amico Antonio Ranieri, nell’ultima fase della sua vita. Conviviamo con un’immagine del Leopardi che è inesatta, cupa, pessimista. I suoi “terremoti d’animo” erano rivolti all’Umanità tutta, dolente e insoddisfatta perché preda dei vizi, perché “dimentica” di ogni forma pura, perché “figliastri”, per loro volontà, di una Natura che non li riconosce puri e figli e che solo una “social catena d’affetti”, come la Natura insegna attraverso un esile ed umile “grappolo di ginestre”, potrebbe salvare dal dolore. Un invito, una speranza, un inno, non un cupo pessimismo, dunque, il lascito filosofico di Giacomo.

Un’analisi più attenta ci porterebbe verso un Leopardi esistenzialista, innamorato della vita, quando si manifesta nei modi più diretti e spontanei. Lui è stato il “più grande poeta romantico”, anche se Manzoni gli soffiava sempre i premi letterari (perchè premiare un poeta gobbo e brutto e senza nessuno che lo raccomandasse?). Lui ha inaugurato la “pratica delle epifanie”, di cui poi si sarebbe fatto vanto Joyce, lui ha ritagliato dal vissuto frammenti (Silvia che cuce) in apparenza casuali, minimi, eppure investiti di luce, speranza e sapori. Lui ha analizzato il “piacere” sensuale prima che ci mettesse “mano” Freud.

Non ci deve stupire che in questa capacità di degustare i sapori più semplici della vita entrasse anche l’amore del cibo. A contrasto con l’immagine austera del poeta nichilista, un Giacomino amante dei gelati, della sfogliata frolla e non ci può meravigliare che, tra i vantaggi del soggiorno napoletano nell’accogliente ménage dei Ranieri, ci stessero anche i buoni e gustosi pranzetti che sapeva cucinare un cuoco eccellente: Pasquale Ignarra, un vero e proprio “monzù” ( termine in uso nella tradizione sette-ottocentesca nel regno di Napoli per designare capocuochi di un certo rilievo al servizio di famiglie aristocratiche).

Cibi invoglianti dove i buoni prodotti della cucina mediterranea fondata su paste e vegetali, pomodori, sedani, cipolle, basilico, si mescolavano con le carni e i pesci e le sapienti e lunghe cotture e gli accompagnamenti con fette di pane raffermo. Spiccava su tutti il fritto napoletano, in cui entravano fegatini di coniglio e cervella di agnello e a cementare i vari ingredienti, sempre e dovunque, la greve ma saporitissima ricotta. Per i napoletani lui era il “Signor Conte”. Mi piace ricordarlo così, stamane, mentre divora una sfogliatella e sorride al Vesuvio…

M.P.