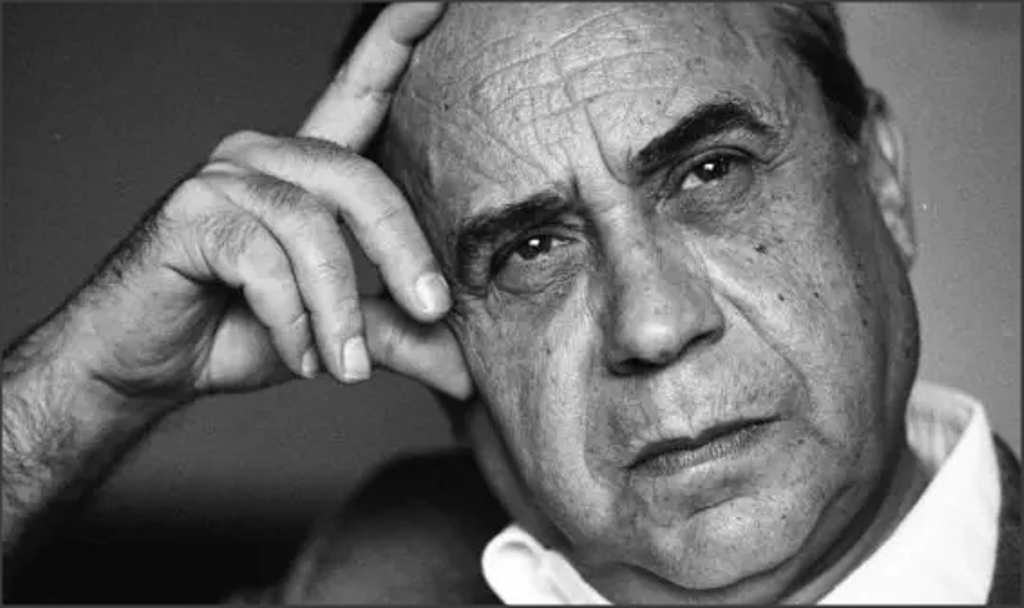

𝐒𝐜𝐢𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚, 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞

Se dovessi indicare un intellettuale libero, dotato di spirito critico ma animato da un forte impegno civile, il primo nome che mi sovviene, conosciuto ai più, sarebbe quello di Leonardo Sciascia.

Continua a leggere ⤵️

Sciascia, spirito libero fino alla fine

Se dovessi indicare un intellettuale libero, dotato di spirito critico ma animato da un forte impegno civile, il primo nome che mi sovviene, conosciuto ai più, sarebbe quello di Leonardo Sciascia. Non appartenne a nessuna ideologia, fu legato solo alla sua intelligenza, alla sua cultura e alla sua Sicilia, senza mai scadere nella retorica. Fu per un breve periodo deputato del Partito Comunista e poi radicale ma non subordinò mai il suo pensiero a una parrocchia. Ho tra le mani un suo non libro, uscito da poco per le edizioni Adelphi, Fuoco all’anima. Quest’anno è stato il centenario della sua nascita e questo testo, pur frammentario e incompiuto, rappresenta appieno Sciascia, più di una sua opera narrativa. Dicevo un non-libro non solo perché è in realtà una conversazione con Domenico Porzio, interrotta dalla morte di Sciascia, a cui a breve seguì quella di Porzio. Esce ora a cura dal figlio di Porzio, Michele. Ma è un non-libro perché è l’abbozzo, quasi il feto di un’opera, di cui però s’intravedono i lineamenti. Bastano quei tratti per ritrovare il suo illuminismo agli agrumi, per così dire, ovvero il suo implacabile spirito voltairiano reso fruttuoso dal sapore aspro e aromatico della sicilianità. Sciascia e Porzio rimpiangono la civiltà della conversazione e notano il vuoto e il silenzio, riempiti dall’idiozia televisiva.

Lapidario è l’esordio, quando già alla prima domanda Sciascia coglie l’essenza nobile del dialetto: “consente di raggiungere la madre”. Lo notò anche Dante quando onorò nel latino la lingua colta e nobile dei padri ma nel volgare ritrovò la lingua verace delle madri, la lingua delle nostre origini, sgorgata della madre terra. Sciascia aggiunge una notazione acuta: nessun’opera di pensiero può essere scritta in dialetto; solo poesia, racconto e comune parlare.

Sciascia conversa in modo stringato, essenziale, senza orpelli, dei suoi due mondi più cari, la Sicilia e i libri. Del primo ci consegna gustosi ritratti, brevi scorci autobiografici e racconta antiche tradizioni, soffermandosi sul rapporto con la morte, nella sua teatralità e per così dire nella sua “vivacità”, fino ai risvolti grotteschi. Racconta che al morente, i vicini accorsi al suo capezzale raccomandavano di salutare i loro defunti quando sarebbe passato nell’aldilà. Una volta, viste le numerose richieste in tal senso, il morituro chiese di scrivergli l’elenco pro-memoria. Ricorda che la vedova, in Sicilia, era considerata cattiva, da captivus, prigioniera del ricordo e del lutto; me lo disse una volta un suo conterraneo e vedovo, Rosario Assunto, grande studioso di estetica.

Sciascia racconta di suo fratello morto suicida, pieno di vita, a differenza di lui che era malinconico, capovolgendo il luogo comune che il suicida sia un depresso. Narra di un suo concittadino di Racalmuto che per lutto, com’era d’uso in Sicilia, indossava la camicia nera e fu fucilato dagli americani perché scambiato per un fascista ostinato, a babbo morto.

Sciascia semina dubbi, apre spiragli, ironizza, non ha paura di violare i canoni del conformismo. Nota che gli spiriti liberi e antifascisti durante il ventennio, come Giuseppe Rensi, Piero Martinetti, Ernesto Buonaiuti e Giuseppe A. Borgese, furono poi rimossi dall’antifascismo perché ritenuti ormai superflui, fuori tempo. Ricorda che i mafiosi collaborarono con gli americani sbarcati in Sicilia nel ’43, che insediarono sindaci di Cosa nostra in quasi tutta l’Isola. Poi nota a sorpresa: “Se Mussolini non fosse entrato in guerra probabilmente avremmo Ciano a capo dello Stato”. Ribadisce il suo giudizio severo su Aldo Moro, denuncia la doppiezza italica e l’ipocrisia ritenendo che sia un “malcostume da addebitare soprattutto alle sinistre”, che separano quel che pensano e fanno in privato da quel che dicono e ostentano in pubblico.

Sulla Chiesa, lui laico e ateo, arriva a rimpiangere “la Chiesa di Pio XII” che aveva “un’aura di solennità” persa poi con Giovanni XXIII che “ha liquidato la Chiesa” come Krusciov liquidò il comunismo (e non aveva visto Bergoglio). “Pio XI è stato l’ultimo papa”: è quel che sostenevano i cattolici tradizionalisti, i lefebvriani…

Sposa a sorpresa la tesi di Eric Hobsbwam secondo cui la mafia è stata la sola rivoluzione borghese in Sicilia: attraverso il crimine il mafioso s’imborghesiva e mandava suo figlio a studiare e sua figlia dalle monache. Così acquisiva rispettabilità borghese. Sciascia stronca la pazzia riformatrice di Basaglia che con la sua legge sui manicomi ha compiuto “Disastri. Famiglie distrutte”. E ricorda il pentimento di Antonello Trombadori che aveva votato la legge Basaglia: “Sono stato un pazzo!”. Osserva poi che nella vita “c’è un nefasto equilibrio”: la donna conquista libertà e diritti “ma la famiglia è sfasciata”. Ogni progresso ha il suo rovescio della medaglia. Splendido il ricordo di Alberto Savinio che poi cita per dire: “la politica espelle l’uomo intelligente come un corpo estraneo”. Così successe pure a lui.

Lucida la distinzione tra la comicità e l’umorismo, che sa trovare “il rovescio delle cose”. Qui Sciascia congiunge i suoi due amori, la cultura e la Sicilia in Pirandello, che per primo definì l’umorismo “il sentimento del contrario”. Include Pirandello tra i massimi del ‘900 con Borges, Kafka, e forse Proust; ricorda che Pirandello aveva un forte senso religioso della vita (“Sento e penso Dio in tutto ciò che sento e penso”). Con lui Sciascia torna alla sua Sicilia, infatti dice di incontrarlo non solo nella mente e nei libri, ma lo vive e lo respira perché “Pirandello l’ho incontrato nella natura, nei luoghi”. Sciascia torna a casa con Pirandello, da cui non si è mai veramente allontanato. E come Pirandello si affaccia da un lembo estremo della Sicilia sull’orlo del Kaos da dove scruta e compiange l’universo.

MV, La Verità (30 novembre 2021)