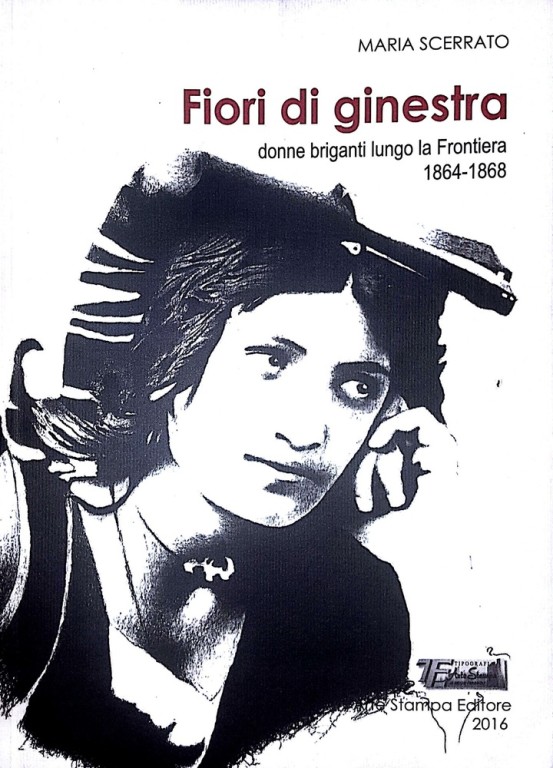

Maria Scerrato, Fiori di ginestra. Donne briganti lungo la Frontiera 1864-1868

PREFAZIONE

Soltanto negli anni sessanta del secolo scorso, grazie soprattutto all’impegno di Franco Molfese, studioso di grande spessore troppo presto dimenticato, è stato scoperchiato il pentolone del brigantaggio.

Da allora il fenomeno, dai più subdolamente ridotto ad un volgare rigurgito delinquenziale, ha iniziato ad assumere connotazioni più pregnanti e veritiere.

La sua monumentale “Storia del brigantaggio dopo l’Unità”, edita da Feltrinelli nel 1964, resta ancora oggi il principale punto di riferimento per chi vuole addentrarsi nello studio serio di questa particolare tematica che continua ad affascinare e a dividere.

A quel tempo Molfese, tutto preso a recuperare nella biblioteca storica della Camera dei Deputati “i resti di un naufragio”, non ebbe il tempo di accorgersi, che all’interno del variegato fenomeno vi era un risvolto ancora più nascosto e di non facile decifrazione: il brigantaggio al femminile.

Già nel travagliato decennio postunitario qualcuno aveva posto l’accento su tale particolare aspetto.

Nel maggio del 1865 William J. C. Moens, uno strano uomo di affari inglese, aveva pensato bene di intraprendere un viaggio nel mezzogiorno d’Italia alla ricerca di emozioni forti, anche per rendersi conto di ciò che realmente stava accadendo.

Una sorta di “grand tour” alla ricerca dei ‘famigerati” briganti.

E così, mentre si recava in carrozza a Battipaglia, il suo desiderio fu esaudito: rapito dalla banda Manzo, che sperava di ottenerne un cospicuo riscatto, venne portato al sicuro in montagna.

E lì, tra i fitti boschi, mentre aspettava che la faccenda si definisse con il pagamento della somma richiesta dai suoi carcerieri (30 mila ducati poi versati dal consolato inglese in Italia), per nulla spaventato dalle circostanze, prendeva fogli di appunti che poi avrebbe dato alle stampe sotto forma di diario.

Tornato a Londra, nel 1866, pubblicò un corposo resoconto (all’incirca 700 pagine) in due volumi dal titolo “English travellers and Italian brigands: a narrative of capture and captivity” che, coerentemente ai gusti dell’epoca, riscosse uno straordinario successo.

L’attenzione di Moens, sempre molto dettagliato nel racconto, fu colpita anche dalle “brigantesse” che non somigliavano affatto a quelle belve sanguinarie ed assassine che venivano descritte in quel periodo, con dovizia di particolari truculenti, dai maggiori giornali europei.

“Fu qui che scoprii che cinque membri della banda erano donne. Vestivano esattamente come gli uomini e portavano i capelli tagliati cortissimi… Non dimostravano affatto il temperamento selvaggio e sanguinario che, come avevo sentito dire, caratterizzava le brigantesse”(William Moens, Briganti italiani e viaggiatori inglesi. Lo straordinario resoconto di un sequestro nella campagna romana, a cura di Madeline Merlini, Milano 1997, p. 94).

Con il passare del tempo, però, e per una precisa scelta “politica”, mirante a criminalizzare in toto il fenomeno brigantesco, ci si ricordò soltanto di quella decrizione falsa che già Moens, con la sua preziosa testimonianza, aveva cancellato di sana pianta.

Ciò malgrado tale rappresentazione artefatta influenzò non poco tutti gli studiosi che nel secolo scorso si accostarono all’universo del ribellismo femminile.

E così per Jacopo Gelli, già colonnello del Regio Esercito, le brigantesse erano tutte, senza alcuna distinzione, “drude dei malandrini”, “malefemmine”, “sgualdrine” e “amanti dei briganti(Jacopo Gelli, Banditi, briganti, brigantesse dell’800, Firenze 1931).

Una trentina di anni dopo, siamo negli anni ’60, Mario Monti tornava a parlare delle brigantesse, ma lo faceva in chiave completamente romanzata, come egli stesso, molto onestamente, finì per riconoscere(Mario Monti, I briganti italiani, Longanesi & C., I e II volume, Milano 1967).

Proprio in quegli stessi anni, però, che poi erano quelli delle prime pubblicazioni di Molfese, iniziarono ad essere divulgati studi molto più seri sul brigantaggio al femminile.

Un primo approccio di un certo spessore si ebbe con Franca Maria Trapani che riuscì a cogliere la differenza che passava tra le “brigantesse” e le “donne dei briganti(Franca Maria Trapani, Le brigantesse, 1968).

Negli anni novanta, poi, Maurizio Restivo descriveva le vicende di diciannove brigantesse utilizzando uno scrupoloso criterio scientifico(Maurizio Restivo, Ritratti di brigantesse: il dramma della disperazione, Matera 1990).

Infine, in questa breve e per forza di cose lacunosa elencazione, va inserito l’ottimo lavoro di Valentino Romano che vuole essere “un punto di partenza che agevoli successivi approfondimenti e uno strumento che aiuti i lettori a meglio comprendere le cause, gli effetti e le dimensioni del fenomeno del ribellismo femminile in età po¬stunitaria”(Valentino Romano, Brigantesse. Donne guerrigliere contro la conquista del Sud (1860-1870), Controcorrente, Industria Grafica Sannita sas, Morcone 2007, p. 59).

Un punto di partenza in verità molto sostanzioso considerato che Romano, attingendo rigorosamente a materiale archivistico, è riuscito a ricostruire “cento storie di brigantesse” ed a rintracciare, con tanto di nome, cognome e luogo di nascita (il tutto corredato da una sintetica scheda biografica), l’esistenza di ben 858 “fiancheggiatrici”, quelle che lui definisce, con appropriata terminologia, “un popolo senza nome”.

A dieci anni, o giù di lì, dal “parto” del volume di Romano, irrompe con la forza di un ciclone, Maria Scerrato con il suo “Fiori di ginestra. Donne briganti lungo la frontiera 1864-1868”.

Un libro che rappresenta un altro significativo tassello nella non certo agevole opera di ricostruzione della storia del brigantaggio al femminile.

La Scerrato va ad analizzare uno spicchio importante di territorio che nel corso del decennio postunitario è stato tra i più “caldi” in quanto depositario di quella linea di confine che separava il Regno delle Due Sicilie prima e il Regno d’Italia dopo, dallo Stato Pontificio e che è rimasta in vigore fino al settembre del 1870 quando i bersaglieri di Cadorna facevano irruzione in Roma mettendo fine al potere temporale della Chiesa.

L’autrice prende in considerazione, pertanto, sia la parte regnicola, prima borbonica e dopo italiana (alta Terra di Lavoro) che quella papalina (Campagna e Marittima).

E lo fa ricostruendo le vicende, anzi per meglio dire le “gesta”, di sette donne che costituiscono, chi per un verso e chi per un altro, il vero emblema femminile del brigantaggio.

I nomi di Maria Teresa Molinari, di Elisa Garofali, di Nicolina laconelli, di Michelina Di Cesare, di Rosa Cedrone, di Cristina Cocozza e di Maria Capitanio, non appartengono soltanto ad un lembo di territorio, per di più circoscritto, quale la zona di frontiera delineata dal corso del fiume Liri, quella sorta di terra di nessuno dove le bande la fecero per lungo tempo da padrone eludendo l’affannosa attività di repressione dell’esercito sabaudo.

Essi, infatti, acquistano una accezione e una dimensione molto più ampia, andando a caratterizzare a tutto tondo la storia del ribellismo femminile.

Una storia che, come tante altre sottoposte al vaglio troppo partigiano e fazioso dei vincitori, deve essere ancora scritta nella sua interezza.

L’elegante volume di Maria Scerrato non è ridondante di note né di riferimenti archivistici e bibliografici.

E ciò farebbe pensare ad un lavoro leggero di quelli gradevolmente scorrevoli, dove la fantasia regna sovrana, ammantando ogni cosa con il suo ridondante ma inverosimile manto.

E invece non è così.

I personaggi femminili che incontriamo nel libro sono realmente esistiti, così come vere sono le imprese, più o meno memorabili che li videro protagonisti.

Ed altrettanto veri sono i luoghi nei quali le brigantesse operarono e che l’autrice descrive con minuziosa precisione.

La Scerrato sembra quasi tracciare una mappa di quei pasti. riproponendo topo¬nimi oggi, forse, caduti in disuso ma che a quel tempo costituivano un indelebile punto di riferimento per gli abituali frequentatori (pastori. contadini, taglialegna, carbonai e briganti) delle montagne regnicole e papaline_

Tutto, insomma, è reale nel libro della Scerrato ma è narrato sotto forma di ro¬manzo per rendere più avvincente il racconto.

Qualche volta, per dare un po’ di sale al tutto. si serve di alcuni astuti artifizi let¬terari: e allora può anche scapparci un personaggio di fantasia cui. magari, è affidato il compito di narrare la vicenda.

Ma tutto il resto appartiene alla realtà storica di quegli anni così travagliati e dif¬ficili, specialmente per chi decise di non piegarsi all’invasione “manu militari” dei piemontesi.

Come già detto non ci sono, nel testo, riferimenti archivistici ma i fatti narrati sono tutti ripresi da quelle carte ingiallite e di non facile lettura che si trovano nei polverosi scaffali degli Archivi di Stato, dove l’autrice si muove con consumata abilità e competenza.

È un romanzo storico, dunque, quello della Scerrato?

No, è una storia, anzi, per meglio dire, una serie di storie vere, raccontate in forma romanzata.

E per di più molto ben scritte, cosa non proprio usuale al giorno d’oggi.

Soltanto negli ultimi decenni lo studio del brigantaggio al femminile ha fatto registrare importanti progressi, dopo aver messo da parte stereotipi falsi e usurati, figli legittimi di una vulgata storiografica dominante che ha spento sul nascere ogni anelito di verità e finanche di dubbio.

D’altro canto se ci sono voluti cento anni per sdoganare il brigantaggio in quanto tale, sarebbe utopistico pensare che in breve lasso di tempo si riesca a colmare in toto vuoti e lacune del versante femminile dello stesso fenomeno.

Prima di dare un volto preciso e calzante a quel “popolo senza nome” di cui parla Valentino Romano, passerà sicuramente tanto altro tempo.

Però lavori come quello di Maria Scerrato servono a ridurre sensibilmente le distanze.

Anche perché il vento sta cambiando direzione ed ha iniziato finalmente a spirare dalla parte giusta, quella della verità, che nessun ringhioso molosso in servizio permanente ed effettivo potrà mai cancellare.

La Scerrato ha dato un volto, ma anche un corpo, un cuore e un’anima, alle sette “donne briganti” che tra il 1864 e il 1868, operarono in quella striscia di territorio a cavallo della linea di demarcazione più longeva del continente europeo, come ebbe a definirla la storica inglese Georgina Masson.

Si è immedesimata profondamente in quelle sette amazzoni, studiandone usi, consuetudini, modo di vestire, di amare, di provare pulsioni e ne ha ricavato un ritratto che è molto vicino all’originale.

Francamente non so come sia stata in vita Michelina Di Cesare, la fiera brigantessa di Caspoli, il simbolo più puro del ribellismo femminile.

Però, dovendone tirar fuori un ritratto che sia il più fedele possibile, mi piacerebbe prendere in prestito la descrizione che ne fa Maria Scerrato.

Anche perchè sono convinto che Michelina, così come Nicolina, Rosa o Maria siano state davvero come le ha “dipinte” l’autrice.

E sì perché la Scerrato è stata capace, con una abilità non comune, di trasformare il quadro in prosa, dando vita a quelle immagini inanimate e facendole parlare.

Una cosa questa che soltanto gli spiriti eclettici sanno fare.

E sul fatto che Maria Scerrato sia veramente tale, non ho dubbi di sorta.

Resterebbe soltanto da vedere se nel suo dna prevalga più la pittrice o la brigantessa.

Un dubbio amletico sul quale sarà il lettore a pronunciarsi. E a dare, come sempre accade, il giudizio definitivo.

Fernando Riccardi

Dal libro di Maria Scerrato, pubblichiamo alcuni stralci, della vita di:

NICOLINA IACONELLI

Fu una delle molte donne di Domenico Fuoco. Nata a San Biagio Saracinisco nel 1846, si diede alla latitanza a soli 18 anni, seguendo il brigante sulle montagne del Matese, partecipando alle azioni, armata e vestita da uomo. Nel periodo in cui la banda Guerra si affiliò a quella di Domenico Fuoco, strinse un rapporto di amicizia con Michelina Di Cesare. Venne catturata a Scifelli, Veroli, nella casa del veterinario Vincenzo Cretaro l’8 agosto del 1865 da parte della Gendarmeria francese e tradotta in treno nei giorni successivi presso il carcere femminile alle Terme di Diocleziano in Roma, scortata da ben 40 militi, in considerazione della sua pericolosità e della eventualità che Fuoco intendesse liberarla. Si ignora il suo destino successivo.

Un’altra vita

Adorava le ginestre.

Quel loro sottile profumo

le riempiva le narici,

con un aroma di fresco e di miele

che quasi la stordiva.

Se avesse potuto

avrebbe voluto sempre ginestre

intorno a sé per il loro colore vivace,

il giallo acceso,

i fiori su quei fusti quasi senza foglie,

flessibili, sottili e resistenti,

proprio come lei.

“L’ommo tuo va co l’atre femmene!”

Sfuggirono queste parole dalla bocca della bella brigantessa per volare all’interno della grotta, rimbalzare sulle pareti e colpire dritte ed inesorabili il cuore della donna che aveva di fronte. Fu un urlo gridato contro un’anima già provata che tolse all’avversaria ogni capacità di replica. Se Michelina le avesse dato una coltellata in pieno petto, il dolore sarebbe stato meno forte. L’affondo verbale ottenne il suo scopo. Nicolina rimase annientata. Incapace di organizzare una risposta, si spense di colpo. Tacque e si ritirò dalla accesa discussione nella quale, fino ad un momento prima, stava avendo la meglio.

Dibatteva con la sua avversaria sulla decisione in merito a quale dei rispettivi mariti avesse dovuto assumere il comando dell’operazione. I due capi non potevano continuare a dare ordini separatamente, ognuno ai propri uomini, in autonomia, come erano abituati a fare. Per l’assalto ai paesi delle Mainarde che avevano in mente di compiere in quella primavera del 1865, c’era bisogno di un’azione coordinata che tenesse conto di ogni minimo spostamento di tutti i briganti impegnati. Ma si trovavano in disaccordo su molti aspetti. Guerra sosteneva la necessità di compiere attacchi diretti ad ogni presidio della Guardia Nazionale mentre Fuoco meditava una più complessa trama, che prevedesse anche la possibilità di una via di fuga nel caso in cui le cose non fossero andate per il giusto verso. Quest’ultimo comandante poichè aveva una maggiore esperienza di organizzazione militare e di pianificazione strategica, essendo stato sergente dell’esercito borbonico e, dopo l’autunno del 1860, agli ordini del comandante Lagrange, rivendicava per sé il comando supremo. Ma Ciccio Guerra non intendeva cedere, persuaso che un’azione di sfrontata audacia sarebbe stata agli occhi della popolazione locale e dei comandanti della Guardia Nazionale, una dimostrazione di forza e determinazione dei briganti. Era sostenuto in questa convinzione dal sostegno indiscusso dei suoi uomini che non avrebbero ubbidito a nessun altro se non al loro “capitano”.

…OMISSIS…

La discussione aveva visto i due leader impegnati per svariati giorni nella tranquillità dell’accampamento sopra Veroli, nello Stato Pontificio dove avevano trovato riparo, senza giungere a nessuna conclusione. Non ne avevano informato i membri della banda per non perdere di credibilità, qualunque fosse stata la decisione intrapresa. Le due donne, che erano anche i luogotenenti ed i sostenitori più fidati, erano le uniche ad esserne a conoscenza.

Rimaste temporaneamente da sole nel rifugio della caverna, avevano ripreso a discutere, ciascuna vantando le doti militari del rispettivo uomo. Avevano sciorinato tutti gli episodi vittoriosi finora portati a compimento: gli assalti alla Guardia Nazionale, l’uccisione degli ufficiali nemici, gli scontri con i Francesi. Fuoco potendo contare su una banda più consistente e meglio organizzata, aveva effettivamente maggiori chance di ottenere il comando rispetto all’altro. Ma Michelina contava anche il bottino, i riscatti, gli uomini perduti nel combattimento. Nicolina rispondeva con l’inesorabilità dei numeri ed il riconoscimento del valore: ‘A Meniche lu Re l’ha fatto Aiutante, i mo’ lu fa pure Capitano davero, mica accome a l’omo tuo che ci se fa chiamà ma nun c’è!”

Erano quasi sul punto di azzuffarsi quando improvvisamente la sua antagonista, al colmo della esasperazione per essere rimasta senza argomenti vincenti, le rovesciò addosso quell’ignominia.

Il colpo inatteso lasciò Nicolina senza replica. Precipitò in un abisso di dolorosa consapevolezza di un fatto che aveva sempre cercato di rimuovere dalla sua mente. Ammutolì e restò immobile con la mano levata in un gesto e la bocca dischiusa per controbattere ma non riuscì a profferire parola.

Abbandonò tristemente quel duello verbale e si andò a sedere vicino al fuoco. Chiusa nel silenzio, scrutava tra le fiamme i suoi tormenti interiori. Quanto erano tremendamente vere quelle parole. Non potendo più contare sull’amore del capo, lei non sarebbe stata più niente, né con la banda, né tornando al paese, né agli occhi della gente.

Tirò in alto il bavero della giacca nera da uomo che indossava e si calcò il cappello alla calabrese sulla testa, cercando nell’isolamento di ricacciare quei fantasmi evocati da Michelina. Questa comprese l’effetto delle parole che aveva pronunciato e la rincorse. L’abbracciò per la vita e la strinse a sé in modo che la ragazza ponesse il volto sulla sua spalla. Le sussurrò in un orecchio “Scusa Nicolì. N’n te lo teneva da dì!”

Nicolina era annichilita, incapace di reazione. La lasciò fare, mentre l’altra le accarezzava il viso rigato dalle lacrime e la stringeva. Il suo sguardo catturava il guizzo delle fiamme. Crepitavano tra le fiamme i legni che avevano raccolto insieme quella mattina e si tramutavano in braci rossastre che sarebbero poi state cenere. Così ardeva il suo dolore, consumandole le forze. Poi chiuse gli occhi e si abbandonò all’amica.

Tra i singhiozzi, le raccontò ‘Ie lo saccio che Meniche Foco tiene le femmene. L’ha sempre tenute. I quanno una che ci piace, non ci vo’ i co’ isso, se la piglia, come fece cu’mme che me se pigliò detro a’ na fratta, do’ ero ita pe’ mericole. Chella dumane, matrema n’n me vuleva mannà sola a La Selva ma je ietti uguale, ca n’tenarimo più gniente da magnà e le criature piagnevano pe’ la fame. I chillo diavolo me vedette i mi se pigliò. I ddoppo pu la bruogna, je n’n me ne vulette ii a la casa, i isso me se portò a la muntagna. Teneva già n’atra femmena cu’ la banda i chella me feci vudè gli curtegli i mi disse ca se me mettevo mmesi, me scannava, m’arupeva n’canna accomu a nu crapitto.

I lo dicetti a Meniche, i isso la remannette ma chella me ittò la biastema. Me dicette ca ppozzi murì de male frangese!

…OMISSIS…

Tu, Michelì, si fortunata, ca Ciccio Guerra pensa solo a te i n’n te niciuna atra. Ma je no e che ci posso fa?”

Michelina cercò di consolarla. Le considerazioni dell’amante di Fuoco erano tremendamente vere. Ogni tradimento che subiva era una ferita nel suo piccolo cuore. Aveva vent’anni, un’età in cui l’amore dovrebbe far solo sognare, come era successo a lei quando aveva sposato Rocco, il suo primo marito. Ed invece aveva già sperimentato la violenza, l’umiliazione, il rifiuto. Nicolina era ormai donna sola in una montagna fredda e scura, persa ad ogni speranza, perfino all’illusione di essere amata.

Rimasero così strette, lasciando che la legna si consumasse, senza aggiungerne altra, finché tornarono gli uomini. I briganti le trovarono immobili, immerse in un profondo silenzio e non compresero cosa fosse successo ma solo che qualcosa era accaduto tra le due ardimentose leonesse del gruppo. Non osarono chiedere a proposito di quelle che erano “cose da donna” ma provvidero ad alimentare le fiamme, portando altra legna. Il fuoco tornò presto vivo e robusto e le due si alzarono e si dedicarono velocemente alle incombenze della preparazione della cena. Gli uomini rispettarono il loro silenzio, ignorandole e la notte quando Nicolina si andò a coricare vicino al suo brigante, lui l’abbracciò un po’ prima di addormentarsi, sentendola gelida.

Ma fu nel buio che la ragazza tornò a piangere, non per gelosia verso le altre donne, né per invidia per Michelina o per rabbia contro il brigante. Il dolore che provava era per la sua debolezza, la sua incapacità di reagire, di lasciare quell’uomo o di chiedergli conto dei suoi tradimenti. Combatteva contro la sua stessa paura. Temeva Domenico Fuoco ed allo stesso tempo sentiva di non essere in grado di lasciarlo. Aveva timore di rimanere sola senza alcun appoggio, senza più nessuno a guidarla. Un atomo di materia persa nella fredda oscurità dello spazio.

Rabbrividì per il fresco di una notte di primavera sulla montagna.

Distolse l’attenzione da quei pensieri inquieti ma non riusciva a prendere sonno.

I briganti dormivano alla grossa. Sentiva il loro respiro lento e profondo, il rus¬sare rumoroso, fragoroso. Erano stati portati dei liquori dopo cena: rhum e sambuca e ne avevano bevuto copiosamente. Appesantiti dall’alcol e dal pasto, erano spro¬fondati in un letargo da orsi, in un torpore che li portava nella dimensione dell’in¬coscienza.

Non solo Nicolina, nella grotta qualcun’altro era sveglio. Le sembrò di sentire delle voci bisbigliare, all’ingresso della cavità. Non afferrava quello che veniva detto ma solo parole smozzicate.

“L’ accidimo i po’ …. la taglia”

“Je so megliu de issu”.

Le parve di capire qualcosa, così scivolò fuori dal giaciglio, senza far rumore e strisciò avvicinandosi al luogo da dove provenivano le voci. Debolmente illuminate dal bagliore delle ultime braci, scorse due ombre e riconobbe il furiere della banda, Antonio Gentile per il luccichio della catena d’oro dell’orologio che gli pendeva sul gilè. Insieme a lui gli parve proiettato sulla parete di roccia il profilo di Bonifacio D’Agostino, magro e un po’ ingobbito, con il pomo d’Adamo prominente.

Non era sicura di dare il giusto senso a quello che sentiva. Erano bisbigli appena percepibili ma il parlottio era incessante. Era Gentile soprattutto a parlare mentre l’altro annuiva soltanto. Un muto gesto d’assenso come la testa ciondoloni di un asino stanco.

Quello che percepiva non erano che sillabe sconnesse, così rimase in ascolto per il tempo necessario per capire che i due stavano tramando di uccidere Domenico Fuoco. Bonifacio era uno degli uomini più fidati del capobanda. Era stato tra i primi a seguirlo e fu con lui per tutto il 1864 sui boschi della macchia di Isernia e da quando Giovannino era stato ucciso dai Francesi nel gennaio di quell’anno, lo aveva sostituito come luogotenente generale, affiancandolo nelle operazioni più delicate.

Gentile, un mezzo prete, era stato arruolato da Fuoco dopo che si era macchiato di un delitto uccidendo a fucilate un ragazzo del suo stesso paese, Acquafondata.

Poiché pensava che un uomo istruito avrebbe potuto fargli comodo, Domenico Fuoco gli aveva offerto la possibilità di entrare nella banda come segretario. E quello si era dimostrato abilissimo non solo nel comporre i biglietti da mandare alle fami¬glie e nel registrare le paghe ma era stato un perfetto stratega nell’assalto ad Acqua¬fondata nell’aprile dell’anno precedente, oltre ad essere un eccellente procacciatore di viveri e di tutto il necessario. Per questo era cresciuto in stima ai suoi occhi e gli aveva affidato compiti sempre più delicati, peraltro assolti perfettamente, in virtù della fiducia accordata.

Quello che aveva origliato turbò non poco Nicolina. Davvero quei due pensavano di potersi sbarazzare di Fuoco, ucciderlo ed intascare la taglia? Era a lui che facevano riferimento, quando parlavano di ucciderlo? Quando dicevano di poter riscuotere la ricompensa, era davvero quella di 2000 lire stabilita dalle autorità di Mignano? Forse si raccontavano semplicemente delle storie. Era quello che avrebbe voluto credere per scacciare i pensieri di sciagura. Ma si rendeva conto che non era così.

La giovane era atterrita, temeva che la potessero scoprire mentre spiava. I due l’avrebbero certamente uccisa. Il cuore le martellava, lo sentiva rimbombare nel petto. Restò immobile per ore, fin quasi all’alba. Quando ormai da ore i due avevano smesso di parlare e si erano addormentati anche loro. Strisciò nuovamente verso il giaciglio, per rimettersi al suo posto, vicino a Fuoco.

Per tutto il tempo restante, finché l’alba non si aprì un varco nel buio della grotta, la sua mente fu presa da un rovello pericoloso. Avrebbe dovuto riferire al suo uomo quello che aveva ascoltato? Ovviamente si. Il primo impulso era di correre da lui, svegliarlo dal torpore del sonno e raccontargli dell’infame complotto che aveva spiato. Lui avrebbe fatto parlare i due briganti, rei di tradimento e probabilmente li avrebbe uccisi, dopo averli torturati con tutto il piacere che ricavava da tali atti.

Quello era il suo dovere e la cosa più immediata da fare. C’era un freno che la tratteneva. Era troppo arrabbiata e ferita. Un piccolo tarlo rodeva vorace le sue cer¬tezze e si insinuò nella sua fedeltà: se avesse taciuto, i due si sarebbero sbarazzati del loro capo e lei sarebbe stata libera. Poteva sperare di rimanere nello Stato Pon¬tificio, dove si trovavano in quel momento. Aveva accumulato una piccola somma di danaro e con quella avrebbe potuto vivere, esercitando il mestiere di fornaia. Il suo nome non compariva ancora nei bandi di cattura e avrebbe potuto vivere in qual¬che paese della Ciociaria, relativamente tranquilla, al riparo da voci e sospetti. Op¬pure avrebbe potuto raggiungere Roma. Lì c’erano i comitati borbonici e tanti paesani che l’avrebbero aiutata a sistemarsi. Sarebbe stata libera da quella vita di rovina e sciagura.

“Niculì, si te stai sitta, l’accidono e tu n’ci penzi chiù!” questo pensiero le pro¬veniva da un piccolo angolo della mente irrazionale.

La tentazione era una sottile lama che le si era insinuata nel cuore. Aveva trovato una scalfittura al suo tormentato rapporto col brigante e stava scavando una fenditura sufficientemente profonda, allargandosi e radicando come una sassifraga, piantina minuta, bella e pericolosa, perché in grado di frantumare la roccia.

“Sitta, sitta, statte sitta! I se n’n fuss’ accome dici tu?” Cercava di convincere la sua coscienza. Aveva forse male interpretato le parole di quei due? Aveva frainteso le loro vere intenzioni? Li avrebbe esposti al tribunale dei briganti dal quale non sa¬rebbero usciti vivi. Ma così facendo avrebbe condannato Fuoco ad una fine sicura ed anche lei, in quanto sua amante, poteva essere in pericolo.

Più tardi quella mattina incontrò lo sguardo gelido di Fuoco. Sembrava avesse capito che gli stesse nascondendo un terribile segreto. “Che tieni?” le sibilò “Comm’è ca me guardi accusi?”

Le affiorò sul volto una vampa improvvisa che le accese il volto e le innescò un tumulto nel petto. Temeva che avesse scoperto tutto e l’accusasse di complicità. Quell’uomo era davvero un diavolo come si sussurrava. Come gli aveva gridato die¬tro l’arciprete di Acquafondata quella notte di due inverni prima.

Possibile che avesse compreso quello che tramavano contro di lui?

Nicolina rabbrividì e si strinse ancora di più nella sua giacca di panno. Presto sarebbero ripartiti di lì per tornare nel Regno e riprendere le loro azioni. Forse solo tra un giorno o due. Tutto dipendeva dal tempo.

Non voleva andar via, non voleva riprendere quella vita, non voleva che il sangue di nessuno le ricadesse addosso: quello di Fuoco se avesse taciuto o quello dei due traditori se avesse parlato.

Di nuovo Michelina le pose una mano sulla spalla. Se anche lei avesse saputo, forse l’avrebbe convinta a tacere e a lasciare che Fuoco venisse ucciso e così Guerra sarebbe rimasto l’unico capo.

“Jamo a fa’ le cariche!” la invitò e lei la seguì, ubbidiente come una bianca agnella con il cane da pastore.

Trascorsero la mattinata, di nuovo da sole a confezionare le nuove munizioni negli involucri di carta.

Le mani si muovevano veloci, piegando il foglio a cartoccio, riempiendolo di una quantità precisa di polvere dosata con un cucchiaino e farcendolo di chiodi e pezzetti di ferro. Chiudevano poi i proiettili con un gesto rotatorio ed infine li battevano leg¬germente sull’orlo prima di riporli nella cassa, per preservarli dall’umidità.

Non parlavano e Michelina prese a scrutarla mentre l’altra tenne gli occhi sempre rivolti in basso.

“Che tieni?” le chiese ad un certo punto l’amica. “È per quello che so’ ditto ieri? Scusame Niculì. M’è scappato!”

“No, n’n è chello! E che je m’n’ vuglie scii dalla banda!”

“Niculì, ma che stai a dici? I pecchè te ne vo ii?”

“Je n’n ci voglie più sta accussi. Sempre co’ la paura, sempre braccati. Je n’n ci

la faccio. Je rimango aecco”

“Ma Foco non te lassa!”

“Chille n’n me penza cchiù! Lo si ditto pure tu.”

“Niculì, si tu te ne vai, chille t’accide i te lassa aecco, morta!”

Michelina era sempre diretta ed efficace. Ed ancora una volta rese Nicolina con¬

sapevole del suo rapporto con Fuoco.

“Lu sacci!” rispose con uno scatto

“N’nt’importa da murì?” la incalzò l’altra.

Interruppe il lavoro per fissarla negli occhi: “O m’accidono gli Piemuntisi o m’accid’ isso!”

Michelina non seppe che rispondere. Continuarono in silenzio a riempire la cassa, fino all’orlo, fino a premere il colmo dei proiettili per poter chiudere il co¬perchio.

“Michelì, ci sta uno che 1′ vo’ ammazzà!” sussurrò improvvisamente Nicolina. “Ma che dici? Chi lo vo’ morto?”

“Uno della banda. Uno che se ne vò iì pur’isso e campà luntano cu gli bocchi della taglia.” Confessò la ragazza.

“N’ traditore ? Niculì ma che vò fa? L’infame pure tu? Uno vo’ accide 1’omo tuo, gliu capo della banda e tu ne stai zitta e n’n fai niente e aspetti? Niculì che ssi’ addiventata?” Le prese un dubbio “È la verità chello che mi si ditto? Juralo alla Ma¬donna de lu Carmin’ !”

“Sine, è gliu vero! Me so raccogliesse mo’ la Madonna.”

Michelina non la fece continuare “Jamm’ jamm’, veni!” La prese violentemente per il braccio e quasi la trascinò dal capobanda.

Fuoco era nella capanna di pastori, un rozzo ricovero circolare di pietre, dal tetto basso ricoperto di erba secca pressata. Era solo ed affilava uno stiletto lungo e sottile che avrebbe spaccato il cuore di un bue.

Quando le due donne entrarono, non fece che un breve cenno di capo per salu¬tarle ma anche Michelina non si perse in cerimonie: “Comandante, alla banda tua ci sta n’ traditore, uno che t’ vo’ accide p’ la taglia. Ma Nicolina se n’è accorta, n’se mai fidato di isso e l’ha spiato e mo t’addici tutto. Parla Niculì. Diccilo a Foco di chigli n’fame!”

“Diccilo a Foco!” era più di un imperativo.

Messa così alle strette, la ragazza trovò più facile raccontare tutto che tenersi il segreto. Fu un torrente che scorre impetuoso tra le rocce e non le teme ma anzi con la sua onda dirompente le trascina con sé, nel flusso della corrente e gli raccontò tutto della notte prima. Blandì il brigante, lo riempì di lodi e complimenti gli con¬fermò quanto gli fosse devota e di come in quella vita avventurosa e densa di rischi fosse importante avere accanto persone fidate. Ed infine gli svelò di Gentile e delle parole che aveva udito sussurrare a D’Agostino quella notte.

Sembrava che Fuoco si aspettasse il tradimento, perché non profferì parole se non in un sibilo “Chigli Giuda!” Ma gli occhi di ghiaccio tra le ciglia rossastre, si velarono di ombre scure, divennero un cielo sereno improvvisamente colto da un temporale estivo.

Mandò a chiamare i due traditori. Gentile non era al campo in quel momento perché in qualità di furiere si stava approvvigionando di carne per la banda. Ma D’Agostino era presente e venne trascinato davanti ad un raccogliticcio tribunale, costituito da quei briganti che da più lungo tempo militavano nella massa.

Fuoco stesso lo interrogò con domande precise e dirette. Timoroso di incorrere nelle ire del capo e di meritare una fine cruenta, il luogotenente confermò le parole pronunciare da Gentile, dal quale tuttavia prese le distanze, non avendo egli mai ac¬consentito al piano scellerato. Alla fine si gettò ai piedi di Fuoco, chiedendo perdono per aver esitato ad informarlo. Mai, mai avrebbe acconsentito a mettere in pratica quel vile disegno.

La sua donna, la bionda Fiorina si inginocchiò davanti a Nicolina e a Michelina, baciò loro i piedi, implorandole di intercedere afimchè gli salvassero la vita, perché Bonifacio era innocente, non avendo fatto altro che ascoltare. Anzi aveva cercato di distogliere Gentile dal proposito.

Tra pianti, urla e lacrime, svenimenti e implorazioni, ordini e revoche, alla fine si stabilì che D’Agostino venisse liberato ma privato del grado ed espulso dalla banda, In quanto al reo principale, vi fu una unanime condanna a morte.

Se ne accorse il traditore quando tornò, dopo aver razziato qualche capo di be¬stiame ai pastori di Santa Francesca. Senza nemmeno ascoltare la sua testimonianza, venne trascinato da Fuoco nel fitto del bosco.

Rimasero soli, condannato e boia. Fuoco non volle nessun’altro per giustiziare il reo. Lasciò però che le donne lo seguissero a distanza.

Trascinò il condannato, legato ad una fune, con la rabbia che gli animava il corpo, come una furia. Lo gettò a terra più volte e lo picchiò, con l’altro incapace di difendersi.

Gli inferse calci, gli lanciò pietre. Lo prese a sputi in faccia chiamandolo “in¬fame, canaglia, sterco” e maledicendo tutta la sua famiglia e il ventre di quella madre che l’aveva generato. Scaricò fisicamente su un uomo privo di vigore, la sua temibile ira, infliggendogli ogni sorta di violenza. Arrivò perfino a morderlo sul volto e a mozzargli un orecchio. Gli ruppe tutte le dita delle mani ed un braccio. La via Crucis che si era snodata nella selva, si arrestò improvvisamente davanti ad un’enorme pie¬tra bianca.

“Ecco, qua tengo annascuso l’oro. T’accido aecco annanzi e ci mett’ gliu lascito. Te lassa a guardà l’oro che te vulivi piglià. Gliu spir’to tuo ci fa’ da guardiano!”

“Aspetta, n’n m’accid’!” lo implorava Gentile.

‘Te si condannato da sule. Tu mi volivi accide. Vulive accide a Meniche Foco. Le sapive ca Meniche Foco non l’accida nisciun, né gendarmi né briganti. N’n ci sta arma ca mo pò fa’ murì. le so lo diavuru degli `nferno.”

Lo spinse verso la roccia, lo rialzò, lo prese per i capelli mentre l’altro gridava, implorando ed alla fine per farlo tacere, gli strinse le mani intorno al collo. Le sue mani grosse, da contadino, con i peli rossicci sulle dita e le unghie sporche di polvere pirica, furono una morsa mortale. Premettero e si strinsero fino a ridurre la distanza tra i pollici, incuranti dell’agonia del malcapitato.

La pressione sulla laringe faceva emettere a Gentile i più orribili lamenti, il sof¬focamento aveva reso il volto rosso e striato dai capillari che si erano rotti. Gli occhi sempre più gonfi ed iniettati di sangue sembravano uscire dalle orbite. Quella testa di Medusa si impresse nella mente di Nicolina che spiava la scena e da quel giorno tornò spesso a tormentarla nei suoi sogni.

Dal suo nascondiglio sentiva i singulti del moribondo e le bestemmie del boia.

Le salì alla labbra il ricordo di una preghiera e la invase la pietà per quell’anima dannata. Abbracciò Michelina. C’erano sempre la sua spalla e le sue carezze, quando le sembrava di non avere più nulla.

“L’accis’! Jam’, jam’nenn’.” E la seguì, dandole la mano per non perdersi in quel bosco di paura, di angoscia, di morte.

Le scese nel cuore la consapevolezza che sulla montagna nessuna vita era al si¬curo, nessuna vita aveva valore: si moriva per un colpo di moschetto, per una pu¬gnalata ma anche per una voce, per un dubbio.

Mentre lei, Nicolina laconelli, voleva vivere.

Il giorno seguente la banda si preparò per tornare nel Regno. Avevano svernato nello Stato ma era arrivato il tempo di riprendere la lotta armata. E per lei era giunto il momento nel quale avrebbe dovuto prendere imporre la sua volontà di restare e subirne le conseguenze.

Si caricò dei suoi bagagli. Aveva accumulato una piccola somma in denaro ed in più aveva dei gioielli che Fuoco le aveva donato. Ne fece un piccolo involucro che si nascose addosso. Preparò un voluminoso carico, fatto di rotoli di stoffa, di camicie, di cioce e di mille altre cianfrusaglie che avevano chiesto capricciosamente nei ri¬scatti: c’era un ventaglio, un ombrellino da sole, persino un violino che mai nessuno aveva saputo suonare. Se lo pose sulla testa, come le contadine solevano fare con i grandi fasci d’erba o le pesanti brocche d’argilla e si incamminò con gli altri.

Avevano lasciato solo da un paio di chilometri Santa Francesca e già intravve¬devano alla distanza Fontana Fratta, quando sul sentiero tortuoso, Nicolina mise in piede in fallo. Il grosso fagotto che portava sulla testa rotolò lungo il pendio, come una pietra folle di corsa mentre lei schiantò a terra, fratturandosi una caviglia.

Accorse pronta Michelina a rialzare l’amica ma per quanti fossero gli sforzi, Ni¬colina non riusciva a poggiare il piede senza dolore. La fece sedere e le sciolse le cioce e poi disfece le fasce di pezza nel quale era avvolta la gamba fino al ginocchio.

“S’è rotta ‘na zamba. N’n po’ camminà!”

Fuoco iniziò a levare al cielo mille maledizioni e tremende bestemmie. Quel ral¬lentamento avrebbe ostacolato i suoi piani. Non potendo camminare speditamente, la donna avrebbe compromesso i tempi di marcia degli altri che rischiavano di essere intercettati dai Francesi. Nicolina stava diventando sempre più una zavorra, per l’in¬sofferente Fuoco e quando Michelina suggerì di lasciarla indietro, affidata alle cure del veterinario di Scifelli, gli parve l’unica soluzione possibile. Lì sarebbe rimasta finché non fosse guarita ed avrebbe poi seguito gli altri.

Fuoco sbrigò velocemente la cosa. Diede ordine a due uomini di accompagnarla alla casa di Vincenzo Cretaro, che avrebbe offerto rifugio alla donna in cambio di una somma di danaro.

Quando si salutarono con Michelina, questa le sussurrò in un orecchio un av¬vertimento: “Statte accorta Niculì. Gliu vritinari lu capisci ca n’n ti si rotta la zamba. Dicci ca si incinta. Statte n’ pari di mesi e po’ scappa a Roma. Va all’osteria alla Rotta Pinta a Campo de’ Fiori, addo’ trovi gli paisani. Fatte fa’ le carti nove e fatte aiutà. Ma n’n dì chi si davero!”

Poi la baciò sulle guance e la strinse in un lungo abbraccio.

La vide allontanarsi, appoggiata ai due uomini e pensò che non l’avrebbe rivista. Nicolina stava per intraprendere un cammino lungo una strada che non si sarebbe mai più reincrociata con la sua. Lei restava fedele all’idea, al marito, alla lotta. L’amica stava abbandonando ogni cosa per una speranza di vita. Le augurò in cuor suo di trovare finalmente quella serenità a cui anelava.

E a Scifelli, Nicolina fu per la prima volta felice. I due mesi successivi furono bellissimi. Era accudita e non doveva fare alcun lavoro. C’era chi le preparava il pranzo e chi le lavava i panni. Pagava con il suo oro il disagio ed il pericolo che cor¬reva chi la ospitava e per non creare altri problemi, restava a lungo nella sua stanza, lontana dalla curiosità delle altre persone ma non c’era paragone alla pace che sen¬tiva nel suo cuore. Era rinata alla vita.

Decise, un giorno, di andare a passeggiare sui monti della contrada, per un sentiero poco battuto. Rimase incantata a fissare il paesaggio: intravide, alla distanza, l’Abbazia di incastonata nella piccola valle, tra gli ondeggianti campi di grano non ancora ma¬turo. Era racchiusa da una corona di argentee fronde di ulivo e dietro si levavano i de¬clivi rocciosi delle colline, punteggiati dalle fioriture dorate delle ginestre.

Adorava quelle piante. Quel loro sottile profumo le riempiva le narici, con un aroma di fresco e di miele che quasi la stordiva. Se avesse potuto avrebbe voluto sempre ginestre intorno a sé per il loro colore vivace, il giallo acceso, i fiori su quei fusti quasi senza foglie, flessibili, sottili e resistenti, proprio come lei.

Amava e voleva una vita di fiori, di musica, di profonde sensazioni.

Sognava di avere dei figli, perché i figli danno la forza dell’animo, proiezioni del bene, della parte migliore di noi. Non ne aveva avuti da Fuoco. Anzi lui non aveva avuto eredi nemmeno dalle donne precedenti, come se il seme del demonio fosse destinato ad essere sterile.

Lei invece amava la vita e voleva sentirla dentro di sé. Avrebbe trovato un altro uomo a Roma e si sarebbe fatta una famiglia. Ormai era pronta per partire, per stac¬carsi per sempre da un mondo di paura, di violenza di morte.

Tornò a casa per preparare le sue piccole cose in un fagotto e partire. Aveva in¬dossato un vestito da pacchiana, con la gonna di panno rosso, il grembiule splendi¬damente trapuntato di fili di seta, il busto di velluto, e la camicia di pesante lino bianco. Vi aveva aggiunto delle maniche gialle ricamate, uno scialle di seta a fiori con delle lunghe frange ed il copricapo di merletto bianco. Aveva messo anche i pe¬santi “lucchetti” d’oro che le donne del luogo portavano come orecchini. Quando li aveva comprati la sensale le aveva detto che poteva prendere solo la navicella perché i pendenti sarebbero stati il regalo nuziale del suo futuro sposo e lei aveva sorriso pensando che poteva essere una “ragazza da marito”, sposarsi ed avere dei figli.

Come sembrava lontana la vita con Meniche Foco. A Scifelli non era più la bri¬gantessa, la moglie del demonio, rosso di pelo e sangue delle sue vittime. Era tornata ad essere una contadina, di partenza per Roma dove sarebbe stata una donna di ser¬vizio in qualche famiglia benestante o una lavandaia o avrebbe lavorato in un forno, impastando e cuocendo il pane.

Solo pochi giorni la separavano dalla libertà di una vita normale.

“I gendarmi, i Francesi!” l’urlo di Vincenzo, la destò dai suoi dolci pensieri. Abbatterono il portone ed entrarono come furie. Erano più di quaranta, armati

fino ai denti. Non perquisirono il resto della casa. Si recarono immediatamente nelle

stanze al piano superiore per catturare Nicolina.

La presero e la ammanettarono, senza nemmeno chiederle il nome. Fu trascinata

giù per le scale e poi su un carro, fino al carcere di Frosinone.

Presero anche Vincenzo, accusato di manutengolismo.

Vincenzo protestava contro i Francesi sui motivi della sua cattura.

“A restare troppo vicini al Fuoco si rischia di rimanere scottati!” gli rispose bef¬

fardo il capo del gendarmi.

E rivolto a Nicolina “In quanto a voi, il vostro amato Fuoco vi ha bruciata!”

“Fuoco vi ha bruciata.” Queste parole la colpirono e non la lasciarono più durante la prigionia. Cosa aveva inteso dire l’ufficiale? Si riferiva forse alla vita da brigante? Alla vita sulla montagna?

O forse a qualcos’altro?

Fu un pensiero fisso per ore, giorni, mesi, anni.

Possibile che fosse stato Meniche Foco a farla catturare? A rovinarla per sempre? Possibile?

Quando comprese, le si schiantò il cuore.

Dopo che lei si era fermata a Scifelli, Fuoco non l’aveva più cercata. Non aveva mandato nessuno indietro a riprenderla. Non c’erano stati messaggi o ambasciate, come se lei non fosse più esistita. Anche quando era stata presa, nessuno si era fatto vivo con lei. Era stata abbandonata ad un orribile destino.

Quel demonio doveva aver compreso l’espediente usato dalla donna per lasciarlo e l’aveva venduta ai Francesi, per ucciderla lentamente, privandola del suo sogno di libertà, seppellendola viva in un carcere.

La sua vendetta si sarebbe consumata per ogni istante della vita di Nicolina.